Хокку в русской культуре

В самом конце XIX и начале XX веков японская поэзия попала в фокус европейского и русского внимания. Началось подражание японской поэзии. Русских поэтов привлекала новая философия, которая значительно отличалась от европейской. Они пытались сочетать японскую философию стихов со своими авангардистскими взглядами. Россия всегда была ближе к Азии, поэтому такое подражание оказалось весьма продуктивным. Японские миниатюры на русский язык переводили такие известные поэты, как Андрей Белый, Валерий Брюсов и Константин Бальмонт.

После непродолжительного интереса к хокку в начале XX века русские поэты долгое время не уделяли внимания кратким формам японских стихотворений. Новая волна интереса к хокку приходится на конец XX века и связана с развитием интернета. В настоящее время центры любителей хайку, кроме столицы, созданы во многих городах России. Дважды в год выпускается интернет-журнал «Улитка», который целиком посвящен поэзии хайкай. В нем собраны лучшие произведения русских поэтов, а также представлены различные критические и теоретические статьи на данную тему.

Тематика хокку

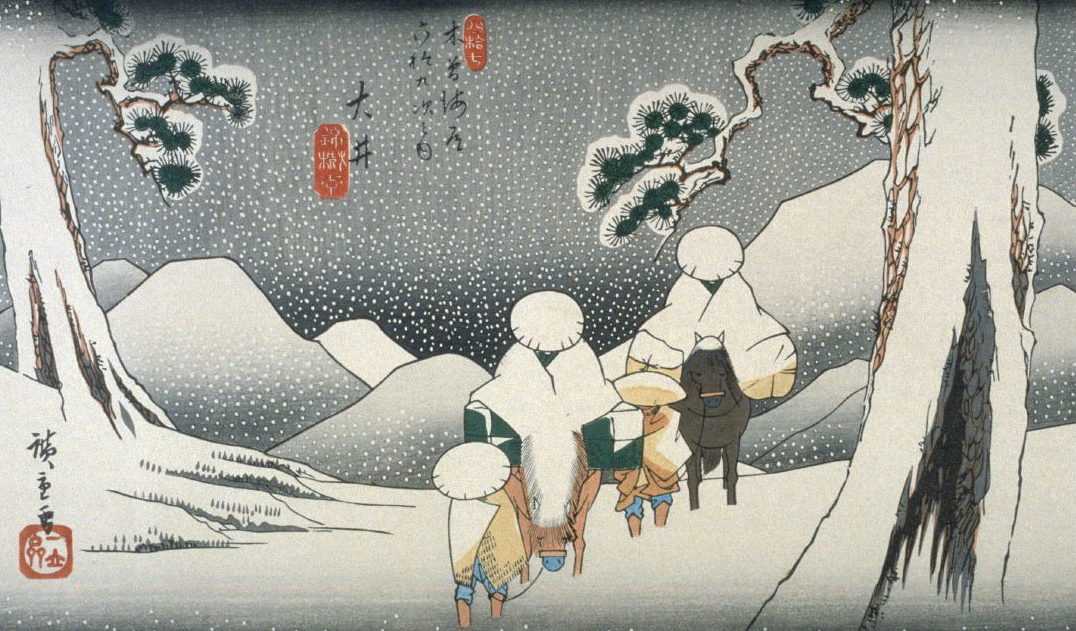

Со времен зарождения жанра в основном авторы писали о природе. Объяснение собственных чувств через природные явления получило широкое распространение. Хайдзины создали специальный сборник, в котором собраны сезонные слова. Хокку про весну часто содержат упоминание сакуры. Радуга (ниндзи) можно найти в произведениях про лето. Осенняя тематика часто эксплуатирует образ полнолуния (мэйгэцу). Слово мандарин (микан) также как у нас связано с зимой. В стихах часто фигурируют цветы.

Хокку иногда напоминает русскую пословицу, но японское трехстишие имеет другие жанровые признаки. Если пословица является некоторым назиданием или выделяется остроумным содержанием, то хокку – это скорее пример поэтического произведения. Оно пытается разбудить воображение читателя, настроить его на лирический лад. Вместе с автором он испытывает печаль или предается своим собственным переживаниям.

Часто хайдзины создают в своих произведениях звуковые образы. Причем каждый звук ассоциируется с конкретными чувствами и настроениями. В хокку могут звучать и соловьиные трели, и завывание ветра, и стрекот цикады.

Можно найти хокку практически на любую тему. Существуют хокку о любви к женщине, военных событиях, поздравлениях с днем рождения. Ниже приведено хокку о войне:

«Горят города,

Рыдает Земля, наш мир

Утонул в войне»

Хайку в русской культуре

Как правило, в русскоязычной традиции подражания хайку – это юмористические трехстишия, отражающие реальную или вымышленную смешную ситуацию. Большинство трехстиший безымянные или подписанные ником. Мы не будем нарушать традицию, а просто дадим вам возможность насладиться юмором, пусть иногда даже черным! Итак, поехали!

Топ-12 русских веселых хайку:

1

Сакуры белая ветвь

Тихо на землю легла…

Доволен я новой пилой!

2

Бережно грабли кладу

Перед дверью соседа…

Ошибкам учиться хочу!

3

Заснул на рельсах я…

Что нынче уготовит

Судьба злодейка?

4

Смотрю, настроение хорошее,

И искра в глазах появилась…

Снова мозг коротит?

5

Безмятежность такая приятна,

Когда спишь на работе,

А деньги идут и идут…

6

Все, что осталось вчера,

Надо допить сегодня…

Связь времен неразрывна!

7

Велик талант жены самурая –

Единым ударом скалки дарит мужу она

Яркие звезды в ночи…

8

По отдельности каждый из вас –

Ломкий и хрупкий прутик…

И лишь вместе вам быть метлою поганой!

9

Спит сном младенца

Бомж под скамейкой…

Так хорошо без забот!

10

Ранее утро…

Туман над рекой

И в голове!

11

Слово как воробей…

Если оно вылетит,

Как бы не нагадило…

12

То ли уж утро здесь раннее,

То ли уж вечер тут поздний…

Сдвинуло время сакэ…

К слову, японскую культуру вообще и хокку в частности россияне любят и уважают. Больше всех, пожалуй, любит хокку Самара. Дни японской культуры здесь проходят ежегодно, а поисковые системы настойчиво приглашают попробовать роллы из самарского ресторана «Хокку» (не реклама – факт!)

Итак, мы слегка прикоснулись к одному из пластов великой японской культуры хайку. Узнать больше можно из статьи Haiku and the Japanese love of brevity («Хайку и японская любовь к краткости») . Возможно, вам будет полезен справочник по хайку The Haiku Handbook . Данный справочник по хайку – это, по сути, первая книга, которая дает читателям все необходимое, чтобы начать понимать этот жанр, пробовать писать самому, подготовиться к докладу или лекции по этой теме.

В этом новаторском и ставшем уже классическим справочнике авторы представляют поэтов хайку, пишущих на японском, английском, испанском, французском, немецком языках. Представлены четыре великих японских мастера хайку, такие как Мацуо Басе, Еса Бусон, Кобаяси Исса, Масаока Сики, и западные авторы, о которых пока мало известно, но их работы весьма интересны. Это произведения Гэри Снайдера, Джека Керуака и Ричарда Райта.

Из русскоязычных источников можно порекомендовать статью «Как читать и понимать хайку» . И, конечно, сборник стихотворений «Японская поэзия серебряного века» в очень хорошем переводе . Что еще сказать про хокку или хайку? Любите, читайте, наслаждайтесь, и вы получите шанс постичь древнюю восточную мудрость, которая часто дает верные ориентиры в нашей бурной суматошной жизни.

Кстати, именно с этой целью – дать читателю проникнуться смыслом хайку, ни на что не отвлекаясь – аутентичные японские издания часто печатают хайку из расчета одно трехстишие на одну страницу. Возможно, не слишком экономно, зато в таком формате вас ничто не отвлечет от познания смысла! Мы тоже не будем вас долго отвлекать, поэтому просто желаем успехов в творчестве!

Из истории хайку

Этот жанр японской поэзии зародился в далеком 14 столетии внутри другого распространенного в те времена в Японии жанра вака, что можно перевести как «японская песнь». Вака, в свою очередь, подразделялся на такие виды, как краткие и длинные поэтические послания (танка – краткие, тека – длинные).

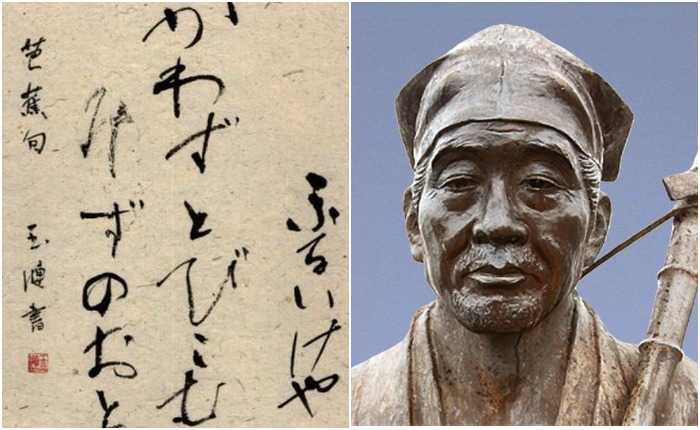

Новый жанр стал продолжением и развитием, если можно так сказать, «краткой песни» и изначально носил название «хокку». Огромный вклад в развитие жанра внес своим творчеством японский поэт и теоретик Мацуо Басе (1644-1694, фамилия читается как «Басьо»), который придал стихотворным формам отточенность и элегантность:

Он буквально взорвал мир японской поэзии, написав в 1681 году необычное по меркам 17 столетия трехстишие:

На мертвой ветке

Чернеет ворон…

Осенний вечер…

Как отмечает кандидат филологических наук и специалист по японской литературе профессор Елена Дьяконова, это лишь один из вариантов, как можно перевести этот хокку Басе на русский язык . Данный литературный перевод, предложенный русским поэтом и переводчиком Константином Бальмонтом, в любом случае, не совпадает с дословным, потому что дословно этот хокку Басе переводится как «На сухой ветке Ворон сидит… Осенние сумерки». Как видите, не впечатляет, однако в японской поэтической традиции много чего принято не описывать, а подразумевать так, чтобы об этом читатели догадались сами.

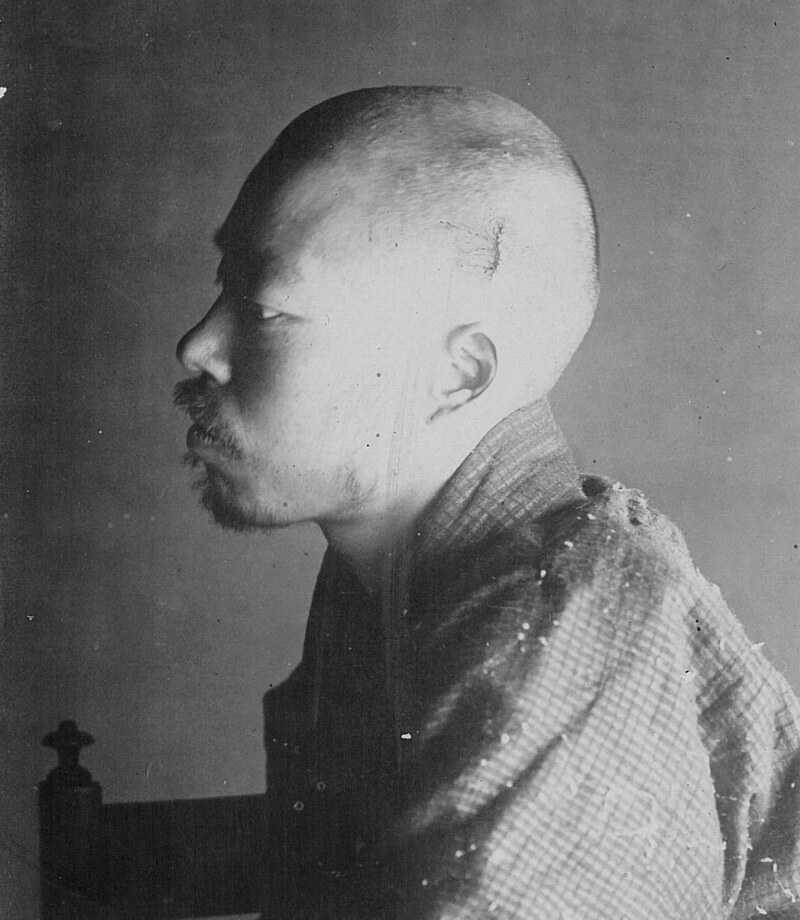

Так или иначе, но предложенные Мацуо Басе каноны хокку оставались незыблемыми вплоть до конца 19 века. К концу 19 столетия назрела необходимость обновления жанра и традиционной поэзии в целом. На волне обновления, которую поднял в поэтическом сообществе японский поэт и литературный критик Масаока Сики (1867-1902), появилось новое название жанра «хайку», которое он же и предложил. Название «хайку» прижилось и используется по сей день, а поэт, отдавший предпочтение данному жанру, именуется хайдзин:

Какие перемены постигли жанр, помимо изменения названия? Масаока Сики сделал его ближе к реализму, внедрив в поэзию разработанный им литературный метод сясэй, что можно перевести как «зарисовки с натуры». В хайку в большей степени принято описывать, а не подразумевать, что сделало жанр менее загадочным, но более понятным массовому читателю, в том числе западному. В качестве примера можно привести следующее трехстишие Сики:

Мой палисадник…

Здесь впервые сегодня расцвел

Цветок пиона…

Как и Мацуо Басе, Сики тоже любил писать о природе, однако интриги, как мы можем видеть, нет никакой. Что, впрочем, не умаляет красоты трехстишия. С начала 20 века обновленные японские хокку стали активно переводить на различные европейские языки, благодаря чему японская поэзия стала более известна за пределами страны и превратила хокку в стихи для широких народных масс.

К слову, трехстрочный формат записи появился именно после того, как японские стихи хокку начали переводить на европейские языки. В традиционном варианте хокку записываются иероглифами в столбик сверху вниз. Сегодня в Японии распространен и современный вариант записи по горизонтали в одну строчку.

В западной культуре тоже предпринимались попытки позаимствовать японскую традицию записи хайку в одну строчку. Так, Хироаки Сато, переводивший хайку на английский язык, считал логичным писать перевод в одну строчку, как и оригинальные стихи. Идея не прижилась, да и сам Сато более известен не как переводчик или теоретик литературы, а как автор произведения «Самураи. Подлинные истории и легенды» .

Еще дальше в своих идеях пошел канадский поэт и теоретик Кларенс Мацуо-Аллар, полагавший, что и оригинальные хайку на английском должны быть записаны в одну строчку. Эта идея тоже оказалась избыточно радикальной для англоязычных авторов и не получила развития.

Показательно, что в русской литературной традиции хайку всегда писали в три строчки, и особых поползновений в сторону изменения сложившейся традиции не было. Это притом, что для русского человека моностихи без разделения на строки вполне привычны. Достаточно вспомнить поэта Владимира Вишневского и его одностишия «Одеться бы уж раз и навсегда»,

«Все реже говорится «Вот и славно», «Нет времени на медленные танцы» и другие.

К тематике хайку мы еще вернемся, а пока поговорим про литературные особенности жанра.

Литературные особенности хокку

Постепенно хокку приобрели самостоятельное значение и стали рассматриваться как особый жанр. Стихи хокку подчиняются определенным правилам построения. Традиционное трехстрочное хокку состоит из 17 слогов. В русском переводе слоги должны распределяться по следующей схеме (5-7-5).

Небольшие стихотворные произведения востребованы в поэзии. Такие стихи не требуют много времени для создания. Они появляются быстро и отражают глубокие чувства, переживания. Они хорошо запоминаются и передаются от человека к человеку. В них поэт в сжатой форме выражает свою мысль. Японские поэты, создающие хокку, называются хайдзины.

Все японские стихотворения хокку должны содержать кирэдзи («режущее слово»). Им завершается пятый или двенадцатый слог. В результате в конце первой или второй строчек появляется логическая пауза. Хокку не подразумевает наличия рифмы

Основное внимание уделяется ритмичности и сочетанию звуков

Во многих случаях хокку создается с отступлением от классического построения. Существуют примеры произведений, которые содержат меньше 17 слогов. Они получили название дзитарадзу. Стихотворения с числом слогов свыше 17 называются дзиамари.

По японской традиции хокку записывалось в одну строку. Когда такие стихотворные формы переводят на русский язык, то их записывают в виде трехстишия. В таком виде стихотворение ближе к четверостишию в русском стиле.

Литературные особенности хайку

Так что же такого замечательного, помимо интуитивной необычности, таит в себе этот жанр? Японские стихи хокку или, как иногда говорят в просторечии, хокка строятся по определенным законам. Подразумевается, что в традиционном трехстишии должно быть 17 слогов. Когда хайку переводят на русский язык, количество слогов в каждой строчке трехстишия распределяется в соотношении «5:7:5». Другими словами, в первой строчке обычно 5 слогов, во второй 7 слогов и в третьей тоже 5.

Отличительной особенностью стиля является обязательное наличие кирэдзи, так называемого «режущего слова», которое «разрезает» трехстишие на 5-м или 12-м слоге. Гитаристы легко запомнят эту закономерность: зажатая на 5-м ладу струна повторяет ноту открытой струны, расположенной уровнем ниже, а на 12-м ладу звучит та же нота, что на открытой струне, но октавой выше. Все остальные могут пройти наш курс «Мнемотехники» и наработать свои собственные методы легкого и быстрого запоминания любой информации.

Возвращаясь к стихам, обратим ваше внимание, что расположение кирэдзи на 5-м или 12-м слоге делает логическую паузу в трехстишие либо в конце первой строчки, либо в конце второй. Оба варианта распространены примерно одинаково

Как мы могли видеть выше, Мацуо Басе в своем судьбоносном для жанра хокку стихотворении расположил кирэдзи на 12-м слоге, т.е. в конце второй строчки. Таким образом, после строчек «На мертвой ветке» и «Чернеет ворон» образовалась логическая пауза, после которой последовала финальная третья строка «Осенний вечер».

Масаока Сики в ранее приведенном нами трехстишии поместил кирэдзи на 5-м слоге в конце первой строчки «Мой палисадник». И только потом развил мысль второй и третьей строчками «Здесь впервые сегодня расцвел» и «Цветок пиона».

Впрочем, правило «17 слогов» или правило «5:7:5» соблюдается не всегда. Даже у теоретика стиля Мацуо Басе можно увидеть в хокку примеры отступления от правила. Возьмем вот такое трехстишие:

В небе такая луна,

Словно дерево спилено под корень…

Белеет свежий срез.

Короткий подсчет подсказывает, что здесь нарушено не только правило расположения слогов «5:7:5», но и само количество слогов больше, чем 17. Так, 24 слога трехстишия распределяются построчно в соотношении «7:11:6». Таким образом, принцип «слогового равновесия» первой и третьей строки тоже нарушен.

Самые бдительные читатели наверняка уже готовы предположить, что тут, возможно, дело в переводе на русский язык. Разумеется, перевод зачастую искажает первоначальную структуру хокку. Однако можете поверить, если не нам, то литературоведу Ричарду Медхарсту, что в оригинальном хокку тоже встречаются отступления от правил, причем достаточно часто .

Показательно, что отступления от правил обрели настолько массовый характер, что со временем стали источником нового правила. Так, избыток слогов взяли за правило называть термином «дзиамари», а меньшее, чем 17, количество слогов обозначают термином «дзитарадзу». При переводе на английский чаще происходит дзитарадзу, т.е. в переводном варианте остается меньше слогов . А при переводе на русский язык обычно слогов оказывается больше, чем в оригинале.

Зачем, в таком случае, нужна структура и правила построения хайку? Затем, что правило «5:7:5» в оригинальной японской поэзии чаще соблюдается, чем не соблюдается. И именно в этой конструкции с учетом особенностей японского языка проще всего расположить кирэдзи («режущее слово»). Собственно, это и придает непривычным нашему слуху трехстишиям яркость, звучность и притягательность, которая заставляет вновь и вновь вчитываться в эти замечательные строки.

А еще в хайку привлекают вечные, как мир, темы, которые затрагивают авторы со времен Средневековья и до наших дней.

Из истории хокку

Мацуо Басё

Мацуо Басё

В XIV веке в Японии широкую популярность имел жанр вака, который переводится на русский как «японская песня». Длинные поэтические формы назывались тека, а короткие – танка.

К этому времени относится рождение хокку, которое являлось развитием коротких поэтических посланий. Мощный толчок в развитие хокку внес классик поэзии Мацуо Басё (1644 – 1694). Он был не просто знаменитый поэт, но являлся теоретиком поэтического творчества и внес огромный вклад в эти стихотворные формы, придав им элегантность:

«На мертвой ветке

Чернеет ворон…

Осенний вечер…»

Это известное трехстишие совершило революцию в японской поэзии того времени. До конца XIX века именно Басё оставался законодателем жанра. Вот еще одно красивое произведение этого автора:

«Бушует морской простор!

Далеко, до острова Садо,

Стелется Млечный Путь».

Масаока Сики

Масаока Сики

Хочется читать такие трехстишия снова и снова.

Обновление стиля связано с именем Масаока Сики (1867 – 1902). Именно он предложил называть такие японские трехстишия – хайку. Сики придал коротким японским стихам больше реализма. Хайку стало описывать явление или событие жизни. В результате стихи утратили свою загадочность, но смысл стал понятнее для западных читателей.

Слово хайку можно разделить на две части. Начало слова указывает на юмористическое стихотворение хайкай, а второй слог обозначает хокку. Хайкай сочиняли несколько человек. Первый писал три строчки, которые содержали ровно 17 слогов. Обычно они определяли тему, описывали место и время. Второй поэт видел только часть текста и придумывал рифму. Далее произведение с открытым последним двустишием передавалось третьему автору, и он дописывал свои рифмованные строчки. Таким необычным образом создавался шутливый стишок с коллективным авторством.