Демон гениального поэта

Образ Лермонтовского Демона пришел из библейских сюжетов. Он изгнан из Рая, должен блуждать по миру и искать приюта, которого нет. Много веков он

«…отверженный блуждал В пустыне мира…».

Для Демона век бежит за веком однообразно, ничтожно и без радости и удовольствия.

«Он сеял зло без наслажденья».

Автор говорит, что когда-то дух был ангелом.

«Блистал он, чистый херувим…».

Превращенный во зло ангел – это Демон, созданный гениальным поэтом. Таких образов больше нет в литературе. Субъективное видение Лермонтова отличает образ от привычных злых представителей Ада. Герой поэмы соединяет в себе ангельские и демонические черты. Он

«…Когда-то верил и любил…».

«…Божие проклятье исполнилось…»,

душа ангела превратилась в камень, он остыл, перестал чувствовать

«…Природы жаркие объятья».

Друзьями стали изгнанники, подобные злому духу. Демон учит людей совершать греховные поступки, гасит в их сердцах веру во Всевышнего.

«…Я людьми недолго правил, Греху недолго их учил, Все благородное бесславил И все прекрасное хулил».

Недолго – это, в понимании Демона, века, но зло надоело духу. Почему? Люди быстро приняли его уроки. Войны, ненависть, злоба и зависть – не все качества, которые стали жить среди земных созданий. Демон становится печальным и скучно ему заниматься тем, чем должен.

Петербургское студенчество

Город на Неве Лермонтов невзлюбил, и это чувство оказалось взаимным. Санкт-Петербургский университет отказался засчитывать Лермонтову два московских года обучения — ему предложили снова поступать на первый курс. Лермонтов оскорбился и по совету друга выдержал экзамен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Накануне поступления Лермонтов написал стихотворение-кредо «Парус». Однако вместо «бури» поэта в школе ждали только муштра и рутина. Здесь «не позволялось читать книг чисто литературного содержания». Лермонтов называл годы учебы «страшными» и «злополучными».

В Школе подпрапорщиков поэт получил прозвище Маюшка (по созвучию с французским «doigt en maillet» — «кривой палец»). Лермонтов действительно был сутул, но точность прозвища заключалась не только в этом. Второе его значение — отсылка к персонажу романов по имени Мае — цинику и остряку. На курсе поэт действительно держался независимо и дерзко, при этом в учебе был среди лучших студентов. В записях сокурсника Николая Мартынова (того самого, который вызвал поэта на последнюю дуэль) Лермонтов характеризуется как человек, «настолько превосходивший своим умственным развитием всех других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно».

В петербургский период поэт начал исторический роман на тему пугачевщины («Вадим»), писал лирику (стихотворения «Молитва», «Ангел»), поэму «Боярин Орша», работал над драмой «Маскарад».

27 января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом. Еще до его гибели по Петербургу распространились слухи о смерти поэта — они дошли и до Лермонтова. Уже 28 января первые 56 стихов «Смерти поэта» были кончены, и сочинение стало стремительно распространяться в списках. Литературный критик Иван Панаев писал: «Стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми». 7 февраля Лермонтов написал 16 заключительных строк стихотворения (начиная с «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов»), в которых наряду с «убийцей» виновными в смерти поэта называл высший петербургский свет и приближенных к «трону».

В конце февраля Лермонтова взяли под арест. Разбирательство проходило при личном участии императора Николая I. За Лермонтова вступились пушкинские друзья (прежде всего Василий Жуковский) и бабушка самого Лермонтова, также имевшая светские связи. В результате его «с сохранением чина» перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший тогда на Кавказе. Из Петербурга Лермонтов уезжал скандальной знаменитостью.

Замысел поэмы

Замысел поэмы о монахине, в которую влюблены одновременно Ангел и Демон, возник у Лермонтова еще в 1829 году, во время учёбы в Московском университетском пансионе, когда поэту было всего 15 лет. К этому времени Лермонтов уже был автором ряда произведений. В 1828–1829 годах он написал поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник» и десятки лирических стихотворений. Первые элементы произведения появились в стихотворении «Мой Демон» (1829), в котором изображено неземное существо, наделенное самыми страшными, отрицательными чертами. Все положительное ему чуждо:

Он презрел чистую любовь, Он все моленья отвергает, Он равнодушно видит кровь…— М.Ю. Лермонтов, «Мой Демон» (1829) В том же 1829 году Лермонтов создал ряд набросков, которые явились началом работы уже над поэмой «Демон». В тетради № 3 пробой записано два варианта:

- «Демон узнает, что ангел любит одну смертную, демон узнает и обольщает ее, так что она покидает ангела, но скоро умирает и делается духом ада. Демон обольстил ее, рассказывая, что бог несправедлив и проч. свою ист».

- «Демон влюбляется в смертную (монахиню), и она его наконец любит, но демон видит ее ангела хранителя и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой».

Образ Кавказа в поэме «Демон»

Тема Кавказа занимает особое место в творчестве Михаила Лермонтова. Изначально действие поэмы «Демон» должно было происходить в Испании. Однако поэт переносит его на Кавказ после того, как он вернулся из кавказской ссылки. Благодаря пейзажным зарисовкам писателю удалось воссоздать определенную философскую мысль в разнообразных поэтических образах.

Мир, над которым пролетает Демон, описан весьма удивительным образом. Казбек сравнивается с гранью алмаза, который сиял вечными снегами. «Глубоко внизу» чернеющий Дарьял характеризуется как жилище змея. Зеленые берега Арагвы, Кайшаурская долина, угрюмая Гуд-гора являются прекрасной обстановкой для поэмы Лермонтова. Тщательно подобранные эпитеты подчеркивают необузданность и силу природы.

Затем изображены земные красоты великолепной Грузии

Поэт концентрирует внимание читателя на увиденном Демоном с высоты его полета «земном крае». Именно в этом фрагменте текста строки наполняются жизнью

Здесь появляются различные звуки и голоса. Далее из мира поднебесных сфер читатель переносится в мир людей. Смена ракурсов происходит постепенно. Общий план сменяется крупным.

Во второй части картины природы передаются глазами Тамары. Контраст двух частей подчеркивает многоликость природы Кавказа. Она может быть как буйной, так и безмятежной и спокойной.

Образ Демона в искусстве

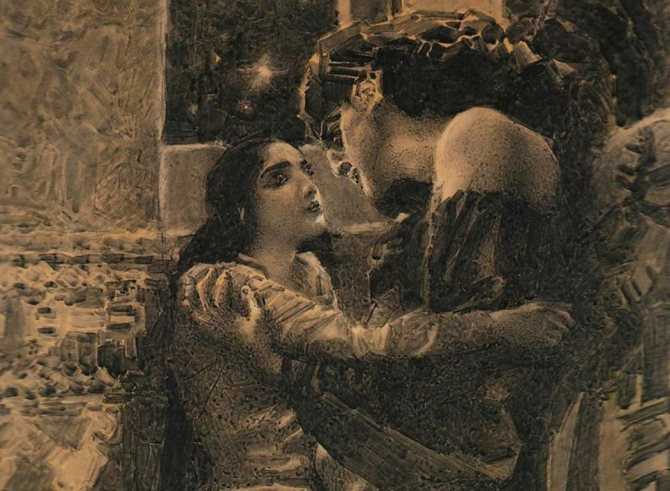

Если в 1860-х годах отношение к «Демону» в среде литературных критиков было зачастую скептическим, то ближе к концу XIX века — на фоне растущего интереса к русской поэзии — поэма и её герой вновь обрели актуальность. «Реабилитация» произведения во многом состоялась благодаря художнику Михаилу Врубелю, создавшему образ Демона в тридцати иллюстрациях к юбилейному двухтомнику Лермонтова и написавшему картины «Демон сидящий» (1890), «Демон летящий» (1899) и «Демон поверженный» (1901—1902).

«Тамара и Демон» (1890). Фрагмент иллюстрации М.А. Врубеля к поэме М. Ю. Лермонтова.

Врубелевский герой, с одной стороны, напоминает античных титанов, обладающих властью над миром; с другой — это, по замечанию философа Василия Розанова, некое стихийно-языческое существо, близкое древнегреческому богу Пану.

Сам образ падшего ангела, взбунтовавшегося против Творца и получившего за свой мятеж участь вечного скитальца, в литературе не нов: предшественниками лермонтовского героя были байроновский Люцифер («Каин»), гётевский Мефистофель («Фауст»), мильтоновский Сатана («Потерянный рай») и другие персонажи. Но если, к примеру, местом действия «Потерянного рая» является некое метафизическое пространство, то история Демона происходит на фоне земного — кавказского — пейзажа, среди гор. Возможно, здесь сказалось влияние Василия Жуковского, в балладах которого пейзажи «отличались явно повышенной гористостью».

См. Цитаты из книги «Демон» (1839) М.Ю. Лермонтова

Идея и проблематика

В поэме Михаилу Юрьевичу удается лаконично рассмотреть несколько проблем. Талант автора позволяет раскрыть их смысл полностью, не используя много персонажей. Среди двух главных героев рассматривается проблематика:

- Любовь. Лермонтов старается показать, что такое чувство на всех влияет по-разному. Тамара любит своего жениха, а также Бога, которому остается верной до последнего момента. Молодой мужчина спешит на свадьбу. Съедаемый ревностью, он торопится и принимает решение сократить путь ценой своей безопасности. Результатом становится смерть. А Демону встречаются давно забытые ощущения, он боится и плачет.

- Борьба. Автор демонстрирует, как целомудренная девушка борется против Падшего Ангела, как сопротивляется ему. В то же время в душе Демона наблюдаются терзания. Ему хочется стать лучше после встречи с красавицей, но перебороть собственную гордыню он неспособен, хотя и пытался.

- Одиночество. Эта проблема полностью принадлежит характеристике Демона в поэме Лермонтова. Он вынужден тысячелетиями летать над Кавказом, перебиваясь лишь редкими контактами с людьми, преимущественно в губительных и смертоносных целях. А вечерняя церковная песня становится чуть ли не переломным моментом. Существо, творившее зло, плачет и думает о том, чтобы обратиться к Всевышнему за прощением.

- Вера. Главная героиня чиста в своей вере, и всякий стих, посвященный ей, пронизан искренностью. Демон в попытках соблазнить Тамару говорит ей о Боге, о том, что он занят небесными делами и никогда не станет участвовать в жизни людей. Но девушка остается непреклонной, что и позволяет ей избежать мук ада.

Идею произведения нельзя назвать однозначной. И противостояние Демона с Ангелом здесь выбрано не случайно. Лермонтов хочет показать читателю вовсе не постоянный конфликт двух сторон, а то, что внутри каждого человека живет добро и зло. И он самостоятельно принимает решение, какой поступок ему совершить и какую часть личности развивать. Также автор наглядно демонстрирует все модели поведения и их последствия, в зависимости от выбора.

Авторское отношение к герою

Позиция Лермонтова к образу Демона неоднозначна. С одной стороны, в поэме присутствует автор-рассказчик, который излагает «восточную легенду» былых времен. Его точка зрения расходится с мнениями героев и характеризуется объективностью. В тексте есть авторский комментарий к судьбе Демона.

С другой стороны, Демон – это сугубо личностный образ поэта. Большинство медитаций главного персонажа поэмы тесно связаны с лирикой автора и проникнуты его интонациями. Образ Демона в творчестве Лермонтова оказался созвучным не только самому автору, но и молодому поколению 30-х годов. В главном герое отразились чувства и стремления, присущие людям искусства: философские сомнения в правильности бытия, огромная тоска за потерянными идеалами, вечный поиск абсолютной свободы. Лермонтов тонко ощутил и даже пережил многие стороны зла как некого типа поведения личности и мировосприятия. Он распознал демоническую природу мятежного отношения к вселенной при нравственной невозможности принять ее неполноценность. Лермонтов смог понять опасности, скрывающиеся в творчестве, из-за которого человек может погрузиться в выдуманный мир, заплатив за это равнодушием ко всему земному. Многие исследователи отмечают, что Демон в поэме Лермонтова навсегда останется загадкой.

Темы

Любовь способна излечить даже самую израненную и уставшую душу, она является ключом к спасению от вечного одиночества Демона. Однако его судьба отверженного духа противостоит намерению Демона найти спасение. Он уже сделал свой выбор, когда пошел против Бога, и с тех пор его дорога определилась. Ее не изменить даже самым отчаянным порывом. Поэты-романтики часто изображали любовь как недоступный на Земле идеал, и Лермонтов продолжил данную традицию. Счастливой любви в тексте нет.

Вера спасает Тамару от вечных мук в Аду, она не поддается уговорам Демона и продолжает верить, что Бог ее спасет. Ее сопротивление страсти и самоотречение во имя религии в стенах монастыря — все это говорит в ее пользу, и Ангел спускается на выручку.

И основная тема, которая затрагивается во многих произведениях – борьба добра со злом. Ангел и Демон — это две стороны одной человеческой души

Они борются в каждом из нас, и очень важно осознавать, что не существует деления на отрицательных и положительных персонажей. Автор аллегорически описал две стороны человеческой сущности

Возможно, реально существующая героиня в тексте одна — это Тамара, душа которой разрывается от противоречий.

Мистика является одним из любимых приемов романтиков. Автор прибегают к ней, когда хотят оторваться от земных забот и показать идеал, недоступный действительности. Лермонтов создал свое двоемирие, показав жизнь духов и бытие людей.

Природа . Грузинские пейзажи подходят для описанных событий и подчеркивают страстную, гнетущую атмосферу произведения. Они олицетворяют непреклонный и знойный нрав злого духа.

Средства выразительности

Для создания образов М. Ю. Лермонтов использует разнообразные тропы в поэме «Демон», это помогает проследить отношение автора и чувства героев.

В первой части поэмы в описании Кавказской природы присутствуют сравнения: «как трещина жилище змея», «Терек, прыгая, как львица», «Казбек, как грань алмаза».

В описании Демона используются эпитеты «дух изгнания», «злой дух», «давно отверженный»

Обратим внимание, что «Божий мир» — дик и чуден. Это тоже эпитеты

Демон окидывает этот мир «презрительным оком», ведь не может радоваться тому, что делает счастливыми людей. Так автор противопоставляет демона всему земному. Вот еще примеры из текста: грешная земля, чистый херувим, счастливый первенец веков бесплодных, ряд унылый, однообразной чередой, золотые облака, лазурная высота, счастливый край, палящим днем.

Интересными средствами выразительности являются метафоры: блеск природы, бесплодная грудь (изгнанника), божий мир, творенье Бога…, за веком век бежал, зло наскучило ему, и скалы тесною толпою, глаголу вод его внимали, сторожевые великаны, ковром раскинулись вдали, с косматой гривой на хребте.

Также автор не скупится на олицетворения: «лучших дней воспоминанья пред ним теснилися толпой; Когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поменяться с ним; И Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте, ревел».

Один из главных средств выразительности является антитеза: Демон противопоставляется Богу, вера Тамары — безверию Демона, чистота души — пороку, невинность — страсти. Даже природа Грузии контрастна: на вершинах гор лежит снег, а на земле цветут яркие краски лета.

Не пренебрег автор и гиберболой: «Насквозь прожженный виден камень слезою жаркою, как пламень». Так ярко и преувеличенно он описал любовь демона к Тамаре.

Можно заметить в тексте и метонимию: «И по ковру скользит, плывет ее божественная ножка».

Не пропустим иронию: «А Бог! На нас не кинет взгляда. Он занят небом, не землей!».

Есть и диалектизм: «Играет ветер рукавами его чухи».

Анализ поэмы «Демон» Лермонтова

«Демоническую» тему в русской литературе Лермонтов начал разрабатывать одним из первых. Тема «демонизма» занимала Лермонтова с ранних лет. Во многих произведениях поэта появлялись «демонические образы». Поэму «Демон» он писал около 12 лет. Начало работы относится к 1829 г. Наиболее близка окончательному тексту редакция 1838 г. Лермонтов жил на Кавказе и перенес туда место действия. Появилась главная героиня – княжна Тамара, за основу была взята грузинская народная легенда о злом духе. Поэт продолжал вносить поправки и закончил поэму лишь в 1841 г.

Образ демона у Лермонтова навеян его романтическими представлениями о гордом и непокорном лирическом герое. Поэт попытался представить себе внутренние сомнения и переживания злого духа, понять, почему он вступил на путь зла. Демон имеет библейское происхождение, он является падшим ангелом, который был низвергнут Богом в ад за гордость и стремление к абсолютной власти.

У поэта демон более «человечен». Он недолго испытывает наслаждение от своей власти. Внушение греховных мыслей в скором времени начинает ему надоедать, тем более люди не пытаются с ним бороться, а охотно прислушиваются к его наставлениям. Даже в аду демон испытывает острое одиночество. Он становится изгоем среди остальных служителей Сатаны. Удалившись в мрачные и неприступные скалы, демон находит временное развлечение в убийстве одиноких путников.

В таком печальном времяпрепровождении демон замечает прекрасную Тамару. Ему казалось, что уже ничто не способно пробудить в нем какие-то сильные чувства. Но облик молодой девушки поразил даже мрачного демона. Его охватывает непреодолимое желание овладеть душой красавицы. Он внушает ее жениху греховные мысли, что приводит к его гибели. Избавившись от соперника, демон начинает посещать Тамару во снах в облике неизвестного обольстителя. Княжну пугают греховные мысли, и она уходит в монастырь. Но и здесь демон не дает ей покоя. Во время последнего решительного появления он изгоняет охраняющего девушку ангела и добивается ее согласия. Тамара не отрекается от Бога, но она верит в любовь и в то, что демон сможет очиститься от зла вместе с ней. Она покоряется любви и умирает.

Демон торжествует победу. Он забывает о клятве и предстает в своем настоящем обличье. Но душа Тамары уже в руках ангела. Силой своей любви она заслужила божественное прощение. Демон вынужден отступить и признать поражение.

Отношение Лермонтова к демону меняется от сочувственного в начале до осуждающего в конце. Автор сам разрушает свое представление о возможности преображения демона под влиянием сильного чувства. Сущность дьявола неизменна, поэтому он бессилен перед величием божественной любви.

Смысл названия поэмы Демон

Такое название дано поэме, потому как одним из главных героев как раз является Демон. Этот образ свойственен романтическому направлению литературы. Ведь он по сути своей изгнанник, не примиряющийся с окружающим миром, то есть полностью соответствует идеальному романтическому герою. Однако у Лермонтова он начинает играть новыми красками. Этот Демон пресытился даже злом, и он просто наблюдает за всем с высоты птичьего полета. Более того, этот герой готов меняться, даже становиться лучше. И причина тому, конечно, любовь.

Интересно и то, как Лермонтов противопоставляет образу Демона в поэме образ Бога. Он словно меняет местами привычное, то есть библейское, представление о них. Бог для поэта — главный тиран. Он основной виновник всех бед на земле, но упорно отодвигает эту вину на Демона. Во всем плохом он винит Демона, хоть это и не так, считает поэт. Герой-Демон — лишь орудие зла, в этом его драма и трагедия.

Основная идея

Смысл поэмы «Демон» заключается в том, что герой объявляет войну самому себе, своему пути и характеру. Он решает все изменить и начать сначала. Для него любовь — яд, лишающий демона злых сил, которыми он так гордится. Она же лишает его независимости — того, ради чего персонаж променял рай на ад. Для него связь с Тамарой могла стать капитуляцией, признанием правоты отвергнутого Творца, но все же природа взяла свое: Демон убил не себя, а человека, которым завладел. Это говорит о его обреченности — конечной точке развития образа. Злой дух всегда останется таким: одиноким, грустным и мрачным напоминанием о том, какая кара ждет гордецов, осмелившихся уйти от Бога. Трагедия Демона — это невозможность изменить свою природу, даже пройдя через испытание любовью.

Главная мысль же заключается в том, что каждый из героев стоит перед нравственным выбором. Демон опять выбирает бунт вместо смирения, как и тогда, когда он пошел против Бога — своего создателя. Как и тогда, его мятеж не увенчался победой: он был напрасен, как и любое сопротивление судьбе. Но такова природа Демона: он не может смириться и избавиться от гордыни, поэтому он, вопреки запретам, идет за Тамарой в монастырь, бросает вызов Ангелу. Он хотел исцелиться любовью, но не заметил, как опять совершил одну и ту же ошибку, как опять стал заложником высокомерия. Его любовь оказалась такой же химерой, как и свобода от Бога. Ничто не может изменить его, потому что попытка измениться, противоречащая воле Творца и его законам, — это и есть его истинная сущность, против которой он выступает. А вот Тамаре удается противостоять искусителю с помощью веры, потому что она смиряется и уповает на волю Господа. Поэтому в конце произведения ее душа обретает смирение в Раю.

Наталья Иванова

Наталья Федоровна Иванова. / М.Ю.Лермонтов.

В конце 1830 года поэт знакомится с Натальей Федоровной Ивановой, ставшей его печальной любовью, при том настолько, что вызывала она у поэта «не только скорбные настроения и даже жажду смерти, но и чувство оскорблённой гордости».

В 17 лет девушка стала предметом увлечения 16-летнего Михаила, посвятившего ей «ивановский цикл» ( 1830—1832), состоящий из 40 юношеских стихотворений, буквально пронзенных чувством горечи и обиды.

Он повстречал Наталью, будучи в гостях у родственников. Как только увидел ее, юное сердце стало биться быстрее: настолько она была хороша и очаровательна. Да и девушка вначале отнеслась к юноше с интересом, а позже Лермонтов натолкнулся на непонимание и холодность. Их только зародившиеся отношения закончились, так и не начавшись. Описывая позже портрет Натальи, Лермонтов называет её «бесчувственным, холодным божеством».

А все дело было в том, что в Наталью был влюблен Николай Обресков,

человек с запятнанным прошлым, лишенный дворянского звания, но твердо знавший о том чего хочет от жизни. При этом обладал приятной внешностью и большим самомнением. Вероятнее всего, именно его решительность покорила Наталью, и она выбрала его. А юный Лермонтов остался страдать в одиночестве, долгое время не имея сил забыть ее.

Чтения у императрицы

В начале 1839 года поэма привлекла внимание придворных кругов. Ею также заинтересовалась императрица Александра Фёдоровна (супруга Николая II)

В связи с этим потребовалось представление поэмы «ко двору» для чтения императрицы. Лермонтов изменил сюжет, заново пересоздал части текста, обогатив характеристики, описания и отступления множеством новых великолепных стихов, и отшлифовал произведение в целом. Достаточно сказать, что только при переделке поэмы возник монолог Демона: «Клянусь я первым днем творенья…».

Исправленный и каллиграфически переписанный текст (VIII редакция поэмы) был прочитан императрице 8–9 февраля 1839 г. и возвращен автору:

«Один из членов царской фамилии пожелал прочесть „Демона“, ходившего в то время по рукам, в списках более или менее искаженных. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, отделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению. Через несколько дней он получил ее обратно, и этоединственный экземпляр полный и после которого „Демон“ не переделывался.» — из воспоминаний А. П. Шан-Гирея

Екатерина Сушкова

Михаил с Екатериной познакомился в 1830 году в доме родственницы поэта Александры Верещагиной. Молодой 16-летний юноша сразу же проникся к девушке глубочайшим чувством любви. А та, обладая острым искрометным умом, была девицей язвительной и не упускала случая поиздеваться над ним.

К слову сказать, вела в то время Катенька в своем дневнике записи о всех своих интрижках, благодаря которым до наших дней и дошли весьма редкие сведения о поэте. Эти записи со временем переросли в мемуары, в которых содержалось много ценных сведений о Лермонтове. В 1870 году, когда Сушковой уже не было в живых, эти мемуары были опубликованы…

Михаил Лермонтов. / Екатерина Сушкова.

По описанию 18-летней столичной девицы, 16-летний поэт был мал ростом, невзрачен, коренаст и косолап, взгляд черных очей мрачен, но выразителен, нос вздернут, улыбка язвительно недобрая, а еще он был чрезмерно нервный и похожий на избалованного и злобного ребенка. И конечно же стройная, красивая, с прекрасным лицом, большими черными глазами и роскошными волосами девушка – уж точно не могла близко подпустить к себе столь нелепо выглядевшего юнца, пусть даже и без памяти в нее влюбленного. Екатерина и Михаил тесно общалась все лето 1830 года, а осенью поэт с разбитым сердцем исчез из ее жизни.

Повстречались они вновь в 1834-м в Петербурге. На то время в жизни обоих произошли большие изменения. Лермонтов был в звании офицера лейб-гвардии Гусарского полка, а Сушкова, имея закрепившуюся за ней репутацию легкомысленной кокетки, готовилась выйти замуж за Алексея Лопухина — приятеля Михаила. Родители жениха противились этому браку как могли, но, казалось, ничего уже нельзя было изменить.

Однако Лермонтов решил избавить друга от необдуманного союза. И хотя от былых юношеских чувств в его сердце не осталось и следа, он решил приударить за девицей Сушковой, некогда отвергнувшей его. Ведя расчетливую игру, он с трепетом ухаживал за Екатериной. И теперь она без памяти была влюблена в поэта, а тот лишь тешил свое самолюбие, и смаковал месть за ее насмешливость в то время, когда он так её любил. Именно тогда это чувство он излил в так называемый «Сушковский цикл»: 11 стихотворений, посвященных Катеньке.

А теперь он за глаза отзывался о ней так: «Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за все, что они встречают! — было время, когда она мне нравилась, теперь она почти принуждает меня ухаживать за нею… »

Безусловно эта интрижка расстроила свадьбу Екатерины с Алексеем Лопухиным, и поэт сразу же оставил ее: «Теперь я не пишу романов — я их делаю. — Итак вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые кокетство Сушковой заставило меня пролить пять лет назад…Но мы все-таки ещё не рассчитались: она заставила страдать сердце ребёнка, а я только помучил самолюбие старой кокетки».

Спустя несколько лет после разрыва с поэтом, Екатерина выскочила замуж за дипломата А. В. Хвостова и длительное время жила в Европе.

Главные герои и их характеристика

- Демон – весьма сложный персонаж поэмы. Сам образ Демона восходит ещё к Библейским сюжетам, но в поэме Лермонтова мы встречаем уже авторскую трактовку этого архетипа. Он наказан вечной жизнью, а существование его будет всегда сопровождаться одиночеством и тоской. Казалось бы, можно позавидовать этой уникальной возможности: с высоты птичьего полета наблюдать горные красоты, но и это наскучило герою. Даже зло уже не приносит ему удовольствие. Но характеристика Демона не может сводиться лишь к отрицательному. Он встречает девушку, сравнимую со сказочной девой, обладающую такой красотой, какую ещё «свет не видывал». Но она прекрасна не только внешностью и нарядами, а ещё и душой.

- Тамара скромна, целомудренна, верит в Бога, она создана не для этого мира, неслучайно Демон желает обрести спасение через любовь к ней. Ощутив это новое для него чувство, Падший Ангел хочет творить только добро, встать на путь истинный. Но, как мы видим дальше, герой не может справиться со своей гордыней, и все его хорошие намерения оборачиваются прахом. Искуситель дерзок и настойчив, на пути к наслаждению он не собирается уступать ни мольбам беззащитной девушки, ни уговорам Божьего посланника.

СТИХИ И ПРОЗА

иеромонах Иов (Гумеров)

Над « Демоном» М. Лермонтов работал более десяти лет (1829–39). Исследователи насчитывают восемь редакций (включая наброски). При работе над первой редакцией (1829) были сделаны два варианта Посвященияи написаны 93 стиха, а также два прозаических наброска плана поэмы. Второй из них составил сюжетную основу всех ранних вариантов: «Демон влюбляется в смертную (монахиню), и она его, наконец, любит, но демон видит ее ангела хранителя и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой» (ПСС, М., 2000, т.4, с.271). В III редакции (1831) содержится новый вариант Посвящения. Поэт сравнивает себя с демоном:

Как демон, хладный и суровый, Я в мире веселился злом, Обманы были мне не новы, И яд был на сердце моем…

В стихотворении « Я не для ангелов и рая», написанном в том же году, он еще решительней говорит о своем сходстве с главным персонажем своей поэмы:

Как демон мой я зла избранник, Как демон, с гордою душой, Я меж людей беспечный странник, Для мира и небес чужой…

В VI редакции (1837 – нач. 1838) впервые действие перенесено на Кавказ. Появляется имя героини – Тамара. В поздних редакциях демон губит Тамару не по сознательному намерению, а в силу отведенной ему роли губителя. Тем самым М. Лермонтов усиливает богоборческие идеи поэмы, пытаясь снять вину с демона и «оправдать» его. Идейно-философская основа поэмы совершенно искусственна, лишена внутренней логики: падший ангел желает изменить свою участь посредством любви к деве:

И входит он, любить готовый, С душой, открытой для добра, И мыслит он, что жизни новой Пришла желанная пора.

Очевидно, что «любовь» к монахине означает для нее падение и гибель, а для демона – очередное проявление зла, носителем которого он является. Чтобы выйти из этого противоречия, М. Лермонтов вводит в эту центральную сцену поэмы Ангела, который пытается защитить Тамару. Он обличает искусителя. Это решило участь падшего ангела. Ему в ответ:

Злой дух коварно усмехнулся; Зарделся ревностию взгляд; И вновь в душе его проснулся Старинной ненависти яд.

Желание удержать от падения монахиню и помешать искусителю совершить еще одно преступление лишили демона возможности «возродиться»! В силу непоследовательности и искусственности основной идеи поэмы она оказалась лишенной и композиционного единства. Фабула составлена из нескольких сюжетных фрагментов. Образ Тамары схематичен, лишен индивидуально-психологической конкретности. «Демона» М.Лермонтов писал в течение почти всей недолгой, но очень напряженной, поэтической жизни. Нет сомнений, что автора волновала не участь падшего ангела, а собственная. Одним из самых мучительных его состояний была нравственной несвобода, пленение духом нечистоты. «С годами демон кровожадности слабеет, отдавая большую часть своей силы своему брату – демону нечистоты. Слишком рано и слишком беспрепятственно овладел этот второй демон душою несчастного поэта и слишком много следов оставил в его произведениях. И когда, в одну из минут просветления, он говорит о «пороках юности преступной», то это выражение – увы! – слишком близко к действительности. Я умолчу о биографических фактах, – скажу лишь несколько слов о стихотворных произведениях, внушенных этим демоном нечистоты. Во-первых, их слишком много, во-вторых, они слишком длинны: самое невозможное из них есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная автором уже совершеннолетним, и, в-третьих, и главное – характер этих писаний производит какое-то удручающее впечатление….» (В.С.Соловьев.Лермонтов). М. Лермонтов не мог не искать выхода из этого болезненного состояния. Поэма « Демон» многое нам открывает. Именно в любви он ищет выход из состояния плена. Это приводит к парадоксальным последствиям: он еще больше погружается в глубины демонизма. Происходит это потому, что ищет чистой любви, минуя путь христианского покаяния и духовного возрождения, без которого не может быть подлинного преодоления гибельного демонизма. Поэт даже в самые тяжелые периоды духовной невзгоды мучительно сознавал, что пьет не из той чаши:

Мы пьем из чаши бытия С закрытыми очами, Златые омочив края Своими же слезами; Когда же перед смертью с глаз Завязка упадает, И все, что обольщало нас, С завязкой исчезает; Тогда мы видим, что пуста Была златая чаша, Что в ней напиток был – мечта, И что она – не наша!